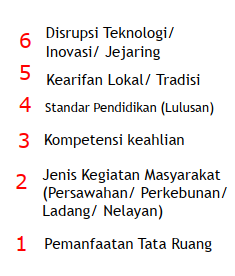

Dalam pembangunan desa, komponen masyarakat lokal menjadi perhatian akhir-akhir ini. Ada banyak sekali model-model kebijakan untuk mengingkatkan peran, dan partisipasi masyarakat desa yang seringkali tanpa kita sadari, mengintervensi alokasi ruang di desa, jenis kegiatan warga/ masyarakat, kompetensi keahlian/ keterampilan warga, standar pendidikan, dan nilai-nilai kearifan lokal di suatu wilayah.

Sudut pembentukan transisi masyarakat desa, adalah kritik dari beberapa model teori pembangunan manusia yang dipopulerkan oleh Praktisi di AKSITARU Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan kemajuan desa.

Kritik pertama atas teori pembangunan SDM yang disampaikan oleh Rostogi (2002), bahwa pembangunan SDM (human capital) merupakan kompetensi, sikap, kesehatan dan sifat. Menurut kami, di lingkungan Praktisi AKSITARU, pembentukan komponen manusia tidak dapat dilepaskan dari ruang interaksi mereka, baik spasial (keruangan/ lingkungan hunian) atau lingkungan sosial (hubungan pergaulan) sehingga kritik ini kami sempurnakan dengan memasukkan komponen “Keruangan” dan komponen “Nilai-nilai kearifan lokal”, yang lahir dari interaksi antara kompetensi, sikap dan sifat yang diwariskan atau diteruskan kepada orang lain.

Kritik yang kedua dari Alan dkk (2008) menyampaikan bahwa pembangunan SDM ini merupakan sesuatu yang didapatkan dari akumulasi proses tertentu (dalam hal ini pendidikan/ pewarisan nilai) dan bukan berdasarkan pengalaman manusia. Menurut kami, pembentukan komponen manusia itu memerlukan intervensi dari eksternal (akses informasi, dan jejaring) akibat dari interaksi komponen proses pendidikan manusia yang terus-menerus. Kami menyempurnakan dengan komponen “Jejaring dan Informasi” yang kemudian bersimbiosis membentuk interaksi atas kompetensi, kegiatan masyarakat, standar pendidikan dan nilai-nilai kearifan disuatu wilayah.

Sudut Transisi Masyarakat Desa, kami gali sebagai upaya untuk mengelola potensi-potensi desa melalui penciptaan sumber daya masyarakat yang produktif dan mampu menangkap peluang akibat perubahan zaman yang cepat dan dinamis. Bagaimana peran teknologi harus bersimbiosis dengan nilai-nilai kearifan wilayah, bagaimana standar pendidikan secara tidak langsung mengubah ruang-ruang interaksi warga di desa, bagaimana kompetensi standar pendidikan yang tinggi membentuk kompetensi pekerjaan masyarakat makin melahirkan gap atau makin jauh dari potensi daerah setempat, bagaimana pengaruh akses eksternal (akses informasi dan jejaring) yang mudah membentuk jenis kegiatan baru dan secara tidak sadar, mengubah wajah ruang di desa.

Sudut transisi masyarakat desa yang kami gali kemudian menjadi alat / tools kami melahirkan beberapa bentuk kegiatan yang mengakar pada penciptaan jenis kegiatan baru, mengkolaborasikan pemanfaatan teknologi dan nilai-nilai kearifan wilayah dan menciptakan arah pendidikan yang berbasis pada potensi keruangan di tiap wilayah (muatan kompetensi harus mengacu pada potensi wilayah)

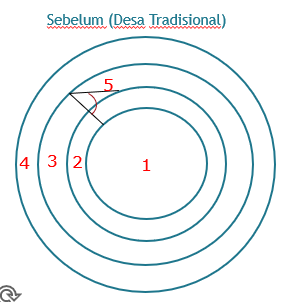

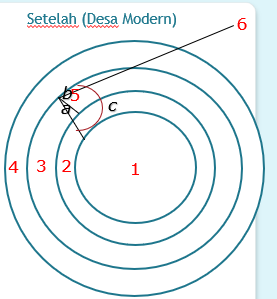

Dalam kajian yang kami diskusikan, berikut ini fenomena sudut transisi masyarakat desa yang kami coba modelkan.

Transisi Masyarakat Desa tradisional adalah sekumpulan perputaran interaksi yang saling kontinu dan terbentuk garis lintasan (waktu) yang tidak berpola, berangkat dari jenis kegiatan masyarakat yang berulang-ulang disertakan dengan kompetensi keahlian/ keterampilan masyarakat, akhirnya membentuk sudut nilai-nilai kearifan wilayah yang menumbuk pada penataan ruang di desa.

Masyarakatnya umumnya berkontribusi sektor ekonomi primer terbesar (pertanian) dll, terbentuk resultan sudut terkecil (kedalam) yang menandakan (kompetensi keahlian terampil) yang berangkat dari nilai- nilai kearifan wilayah lebih diandalkan dibandingkan standar Pendidikan di kalangan masyarakat. Desa dengan karakteristik tradisional mengandalkan institusi kearifan lokal (tradisi) sebagai media/ tools untuk membentuk ruang-ruang di desa. Kompetensi pekerjaan terbentuk karena tekanan dari tradisi / nilai-nilai lokal dan standar Pendidikan tidak menjadi tolak ukur. Semakin banyak pewarisan nilai, semakin intensif kegiatan masyarakat di sektor pertanian dsb

Transisi Masyarakat Desa modern adalah sekumpulan perputaran interaksi yang saling kontinu dan terbentuk garis lintasan (waktu) yang tidak berpola, berangkat dari jenis kegiatan masyarakat yang berulang-ulang disertakan dengan kompetensi keahlian/ keterampilan masyarakat yang telah ditumbuk/ bertabrakan oleh garis lintasan eksternal (akses informasi, teknologi dan jejaring) yang masuk ke dalam, menubruk lintasan standar pendidikan, dan kompetensi keahlian penduduk. Standar pendidikan dan kompetensi dianggap sebagai satu-kesatuan yang saling mempengaruhi dan membentuk jenis kegiatan baru di tengah masyarakat (ada garis kecil mengarah)

Masyarakatnya umumnya sudah mulai beralih ke kegiatan ekonomi sekunder/ tersier (perdagangan/ jasa/ industri pengolahan) yang lebih mengandalkan keluar (akibat inovasi/ teknologi/pasar/jejaring). Resultan sudut yang terbentuk, adalah efek kondisi masyarakat yang acak. Tradisi sudah menyesuaikan disrupsi/ inovasi/ jejaring dan melibatkan intervensi dari komponen standar Pendidikan masyarakat. Tradisi/nilai-nilai baru diciptakan karena Standar Pendidikan menjadi tolak ukur masyarakat dan semakin tinggi standar Pendidikan, makin besar perubahan/ penyesuaian ruang kembali yang ada di desa.

Resultan sudut yang terbentuk menandakan kompetensi keahlian yang terbentuk makin spesifik/ tidak sesuai dengan kondisi awal dikarenakan standar pendidikan diintervensi oleh eksternal (sudut-a), Jenis kegiatan dan Kompetensi masyarakat dipengaruhi dari penyesuaian tradisi/ inovasi (sudut-b) dan, disrupsi inovasi/ akses jejaring yang masuk akan banyak mengubah ruang dan transisi kegiatan/ pekerjaan- atau bahkan kompetensi masyarakat(sudut c)

Untuk menguji teori sudut pembentukan transisi masyarakat, kami mencoba mengintervensi “kompetensi penduduk dan penerima manfaat dengan kategori standar Pendidikan tertentu” melalui transfer knowledge (penguatan kapasitas) sejak tahun 2019. Khusus kegiatan di lapangan, bersama mitra di Ciamis, kami coba ulas disini.

Kami menemukan beberapa paket mesin dari hibah bantuan teknologi tepat guna oleh Kementrian Desa PDTT kepada salah satu Pesantren di Ciamis, tidak berjalan (mangkrak). Atas hal tersebut, kami yang tergabung dari beberapa relawan kader teknik desa dari ITB menerjukan beberapa mahasiswa untuk memfasilitasi kegiatan dalam rangka aktivasi mesin pelet pakan.

Dari pelatihan kader, pembentukan kelompok dan penyiapan standar operasional prosedur pengoperasian pelet. Kami dampingi untuk kelompok pesantren itu selama 1 bulan. Sayangnya Kegiatan ekonomi produktif hanya berjalan 3 bulan, kemudian. Pihak pesantren kemudian mengalihkan prospek bisnis ekonomi pesantren di bidang lain karena permintaan pakan ternak sudah dipenuhi akibat subsidi pakan impor melalui program pemerintah. Di sisilain, tradisi masyarakat di sana adalah berdagang akibat masyarakat urban mendominasii sehingga produk olahan pakan tidak terbentuk. Selain itu, kepatuhan kepada pimpinan kyai sebagai pimpinan pesantren sangat dijunjung.

Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1.Ketika menerapkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam, perlu didorong dengan optimalisasi pemanfaatan bahan baku dari desa/ kawasan desa dan termasuk insentif pakan lokal kepada pengguna

2.Penerapan teknologi tepat guna memerlukan penyesuaian tradisi dan pembiasaan Kompetensi Keterampilan kepada penerima manfaat hingga terbentuk kompetensi baru. Dengan terlebih dahulu mengenalkan teknologi termasuk membangun kesepakatan dengan masyarakat pengguna produk/ jasa atau pihak eksternal

3.Sinergi antara masyarakat desa dan swasta/ Industri/ Pendidikan Tinggi untuk pembentukan unit usaha cluster pakan ternak di desa dengan integrasi kawasan pangan mandiri (kedaulatan pangan)

Dalam perjalanannya, kami menemukan celah inkonsistensi dari teori sudut pembentukan transisi masyarakat desa yang awalnya diharapkan setelah masuk teknologi akan mengubah (meningkatkan) kompetensi masyarakat dan mengintervensi ruang, ternyata justru sudut resultan dari interaksi nilai-nilai kearifan lokal justru lebih mempengaruhi suatu wilayah daripada penciptaan pekerjaan (jenis kegiatan) dengan kompetensi keahlian yang mumpuni. Masyarakat tetap tidak berubah, hanya disini akses mereka untuk mendapatkan informasi teknologi tepat guna, makin terbuka.

Sudut pembentukan transisi masyarakat desa ini merupakan rangkaian sintesis teori/ kajian yang berangkat dari berbagai teori sehingga untuk mengacu pada teori ini rasanya masih perlu diuji, dan kehadiran AKSITARU Indonesia sebagai salah satu lembaga yang konsentrasi betul soal pemajuan SDM di Indonesia dioptimalkan melalui kontribusi kader teknik, kader konstruksi dan kader tata ruang di Indonesia.

Harapannya, teori dan praktik bisa saling menyempurnakan tanpa harus menciderai praktik pembangunan dari akar rumput.

Salam.